don Alessandro Lucini – Barbara Bosetti – Paolo Monticelli

QUARESIMA 2025

ARTE, FEDE E MUSICA

LA CATTURA DI CRISTO – 25/03/2025

18 marzo 2025

FEDE

Vangelo secondo Matteo 26, 36-56

36Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. 37E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 38Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”. 39E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”. 40Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me? 41Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. 42E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. 43E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. 44E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. 45Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 46Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina”.

47Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. 48Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. 49E subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. 50E Gesù gli disse: “Amico, per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. 51Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio.

52Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. 53Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? 54Ma come allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?”. 55In quello stesso momento Gesù disse alla folla: “Siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. 56Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei profeti”. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono.

LECTIO

Innanzitutto vi invito a fare un esercizio, quello di andare a guardare e a leggere la Passione dei vari evangelisti, perché ci sono molte sfumature diverse, una la vedremo questa sera, ma ce ne sono tante differenti, a seconda della sensibilità dell’evangelista che sottolinea una cosa piuttosto che un’altra.

Siamo nel momento più importante della vita di Gesù, il momento in cui Gesù si trova a scegliere, a dover scegliere se seguire quello che il Padre gli propone, il momento in cui Gesù forse si sente più solo, non capito dai suoi discepoli, da chi gli sta intorno.

Per tanti secoli la gente si è immaginata Gesù come se fosse un po’ estraneo alla vita normale delle persone. Tanti lo pensano ancora adesso, che Gesù non abbia sofferto veramente, che Gesù non abbia faticato veramente, perché c’è dentro questa dualità, dentro la figura di Gesù, cioè, come dice la nostra fede, Gesù si è fatto vero Dio e vero uomo. E queste due cose fanno fatica a stare insieme nella nostra mente, se uno è Dio è Dio, se uno è uomo è uomo. Dio non può entrare nell’uomo, eccetto per il peccato dice san Paolo, entrarci veramente. E se uno dubita di questa cosa qua, dovrebbe rileggersi attentamente “Gesù nell’orto degli Ulivi”.

In Gesù nell’Orto degli Ulivi c’è tutta la parte di sofferenza, di scelta, di allontanamento della sofferenza, del tradimento. Gesù, se potesse, eviterebbe questo. Come ciascun uomo, ciascuna donna eviterebbe la sofferenza, eviterebbe il distacco. Eppure siamo qui a contemplare invece questa tristezza, questa angoscia. “La mia anima è triste fino alla morte”, cioè una tristezza che ti schiaccia, perché sai quello a cui stai andando incontro, e non c’è via di fuga, o meglio, ci sarebbe ma vorrebbe dire tradire quello che hai testimoniato fino adesso, quello in cui hai creduto, e detto ai tuoi discepoli fino adesso, che tra l’altro non lo hanno neanche capito.

È un Gesù che ha bisogno degli altri, ha bisogno della compagnia dei discepoli, che lo affianchino in questo momento di tristezza e angoscia, tant’è che Luca lo descriverà così: che il suo sudore si trasforma in sangue, perché la sofferenza è talmente tanta che succede questo. Questa sofferenza che Gesù non tiene per sé, ma manda al Padre, rimanda al Padre nella preghiera, e chiama questi discepoli a stare con Lui, perché si sente in questo momento di fatica, di fragilità, è il momento della scelta. E i discepoli dormono, dormono perché non riescono a reggere questa preghiera di Gesù. Non riescono più a vedere colui che compiva miracoli, incomincia a incrinarsi la loro fiducia, la loro capacità di rimanere e di restare, tant’è che alla fine poi scapperanno.

Rimanere di fronte a un Gesù così, è difficile, faticoso. Dormivano per la tristezza, cioè, quell’atteggiamento del cuore che ti schiaccia, ti fa perdere tutte le energie che hai. Questo Gesù prostrato a terra, a un certo punto dice “va bene, adesso dormite”. Luca dirà: “è l’ora delle tenebre”, cioè il momento in cui le tenebre stanno catturando il Figlio dell’uomo, dopo vedremo questo capolavoro del Caravaggio che qualche commentatore chiama “La marea nera” che avanza fino ad arrivare a Gesù, tutto il ‘nero’ che a un certo punto cerca di catturare Gesù.

Però la sottolineatura è la consegna di Gesù nell’Orto degli Ulivi. Sottolineata da tanti aspetti, “potevate prendermi in qualsiasi momento”, potevate prendermi in qualsiasi tempo, molte volte nel Vangelo si sottolinea “non è ancora arrivata la mia ora”. Giovanni lo sottolinea spesso, cioè non è arrivata la mia ora, vuol dire, non è il tempo in cui Gesù ha deciso di sacrificarsi per l’umanità.

Quindi più che catturato si è consegnato Gesù, si è consegnato nelle mani dei peccatori. Tant’è che qualcuno cerca di fare uso della violenza tagliando un orecchio a Malco, tirando fuori la spada e la risposta di Gesù è disarmante: “Tu pensi che Io sia veramente così poco potente che se avessi chiesto al Padre legioni di angeli Lui non me li avrebbe concessi?” Ecco qui ritornata ancora la scelta di Gesù. Gesù sceglie di consegnarsi, sceglie di amare l’uomo fino alla fine, anche attraverso la sofferenza.

Non è una casualità, non è una preghiera inascoltata nelle mani del Padre, come le preghiere che a volte chiediamo noi e che rimangono inascoltate, Gesù dice, se avessi voluto sicuramente sarebbero arrivate legioni di angeli, ma la scelta è un’altra. La scelta è quella di sacrificarsi in croce, lo vedremo poi la prossima volta, sacrificarsi in croce per l’uomo.

Adesso facciamo però uno zoom, un focus, su come avviene questa cattura e da chi avviene, avviene da parte di Giuda, è Giuda che consegna Gesù, e perché Giuda arriva a consegnare Gesù? Giuda arriva a consegnare Gesù perché non si riconosce più in Gesù, già da tempo non si riconosce più in Gesù. Non riconosce più l’azione di Gesù che non è vincente, che non vince con la forza, che non vince col sopruso, dovrebbe sì liberare Israele, ma liberare Israele con la forza, il clamore vincere, non perdere, perdere negli occhi di Giuda non ci sta. E pian piano Giuda si distacca da Gesù fino a arrivare a tradirlo perché non lo riconosce più. E sarà lo stesso Gesù a dargli il là “quello che devi fare, fallo in fretta”.

Ma Giuda ha la stessa possibilità di salvarsi di tutti gli altri discepoli. Giuda si avvicina a Gesù e tradisce Gesù, e se guardate lo tradisce nel modo più basso, utilizzando il linguaggio degli affetti: il bacio. Di questo bacio si sono scritti fiumi e fiumi di libri, però questo bacio è il saluto di riverenza verso il Maestro, quasi sarcastico, un bacio che vuole dire un saluto, una riverenza, riconoscere qualcuno che è importante per te, ma qui assume un altro significato, viene trasfigurato questo significato, diventa il luogo del tradimento e viene preso da Giuda nel linguaggio degli affetti. E Gesù, lo vedrete anche nel quadro, non si tira indietro, non si lascia prendere dalla stizza. Ma utilizza anche questo momento per voler salvare ancora una volta Giuda, perché Gesù vuole bene a Giuda, fino alla fine. Lo ama fino alla fine, Gesù. Noi immaginiamo, ma chissà che cosa ha pensato Gesù di quest’uomo, invece Gesù ama fino alla fine anche Giuda. E gli dà l’ultima possibilità, ma non l’ultima possibilità perché poi sia dannato, ma l’ultima possibilità per recuperare la sua vita, non per quella che verrà, a quella che verrà ci penserà Dio, ma per recuperare la sua vita fisica qua, “Amico, per questo sei qui”, come a dire “per me sei ancora un amico”, Io so quello che stai facendo, lo so, ma per me rimani ancora un amico. Cerca di riportarlo al momento in cui Giuda è stato chiamato, perché anche Giuda è stato chiamato, anche Giuda era presente all’Ultima Cena, anche Giuda ha intinto il boccone.

Quindi nessuno di noi è escluso da questo momento, a me piace ricordare le parole del Cardinal Martini, che mi son tornate in mente qualche giorno fa, che disse così: “Io non so come finirà la mia vita, se chiuderò la mia vita lodando Dio, o bestemmiando il suo nome”, nessuno può dirlo.

E questa incertezza ci deve un po’ tenere sul filo, sulla corda, perché noi dobbiamo predisporre il nostro sguardo, il nostro desiderio, lasciarci, salvare dal Signore e non salvaci da soli.

Se poi avete la pazienza di andare avanti e leggere un po’, e guardare invece la figura di Pietro, anche Pietro non riconosce più Gesù. Anche Pietro tradirà Gesù davanti una servetta che dice: “Ah tu sei dei loro”, e Pietro dirà, in una traduzione c’è anche scritto imprecando, dirà: “io non conosco quell’uomo” neanche lui lo riconosce più. Gesù è un uomo, da questo momento in avanti, è un uomo solo.

Mi pare che sia la versione di Luca, che in certo punto dice che Gesù taceva, e Gesù non dice più una parola.

La differenza tra Pietro e Giuda sta nell’aver riconosciuto lo sguardo. Giuda è vicinissimo a Gesù, ma probabilmente, i Vangeli non ce lo dicono, non lo guarda negli occhi, e questo non gli permette di vedere che Gesù lo ama ancora. Pietro sì. Giuda si pente, Pietro piange. Giuda rimane tra sé e sé, Pietro si appoggia su Gesù, sta qui la differenza. Uno si impiccherà, e l’altro diventerà la pietra su cui si fonda la Chiesa. Perché Pietro capisce che Gesù lo ama. Giuda, ahimè, probabilmente questo non riesce a capirlo, ma questo non vuol dire che Dio non l’abbia amato. Non vuol dire che Gesù non abbia amato Giuda.

È il grande mistero del tradimento, del male che avanza dentro di noi, che avanza dentro il mondo, che ci chiama a rimetterci nelle mani di Dio. Forse non conta neanche tanto il peccato di Giuda, ma il fatto che lui non si sia messo nelle mani di Gesù. Questo non so, ci penserà Dio.

Questo arresto ci ricorda la consegna di Gesù, la scelta di Gesù di amarci fino alla fine, di amare anche Giuda.

È la libertà che è data ad ogni uomo, e ad ogni donna, di poter seguire o non seguire Dio.

Avrebbe potuto chiamare le dodici legioni di Angeli e Giuda messo di fronte a questo, sicuramente, avrebbe seguito Gesù. Ma dove sarebbe stata la sua libertà?

Ecco vi invito, vi do un compito, se non l’avete mai ascoltata, ascoltatela, vi invito non a leggerla ma ad ascoltarla, la trovate su internet sicuramente, è la riflessione di don Primo Mazzolari su Giuda, “Mio caro fratello Giuda”1, ascoltando anche l’intonazione di don Primo Mazzolari. Stiamo parlando di parecchi anni fa, in cui proprio spezza la consuetudine e il pensare comune. Un passaggio dice così: “Io voglio amare anche il mio povero fratello Giuda”.

Ecco val la pena a metà di questa Quaresima fermarsi anche su questa figura, su questi testimoni che ci aiutano un po’ a cambiare il nostro giudizio.

__________

1. Don Primo Mazzolari, giovedì Santo 1958, omelia: “Nostro fratello Giuda”

ARTE

(1571 Milano- 1610 Porto Ercole, GR)

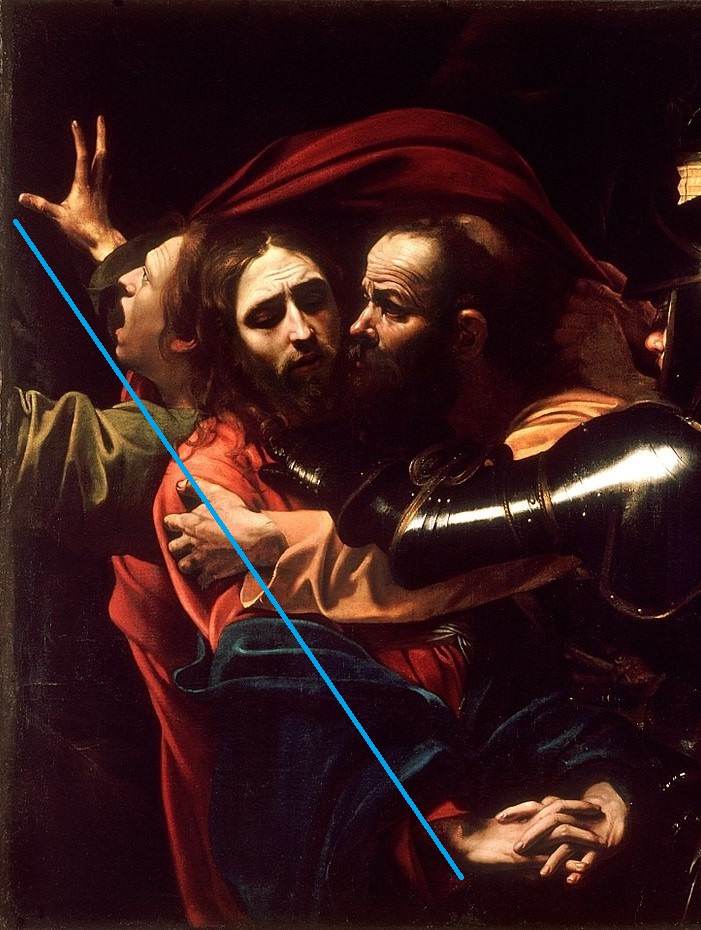

Cattura di Cristo,

1602, olio su tela, 133,5×169,5cm,

Galleria Nazionale d’Irlanda, Dublino

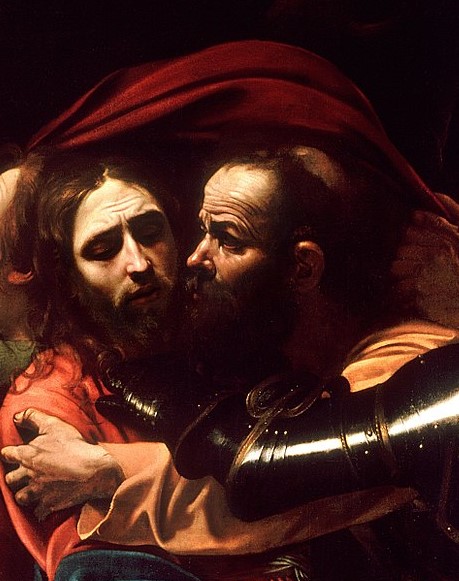

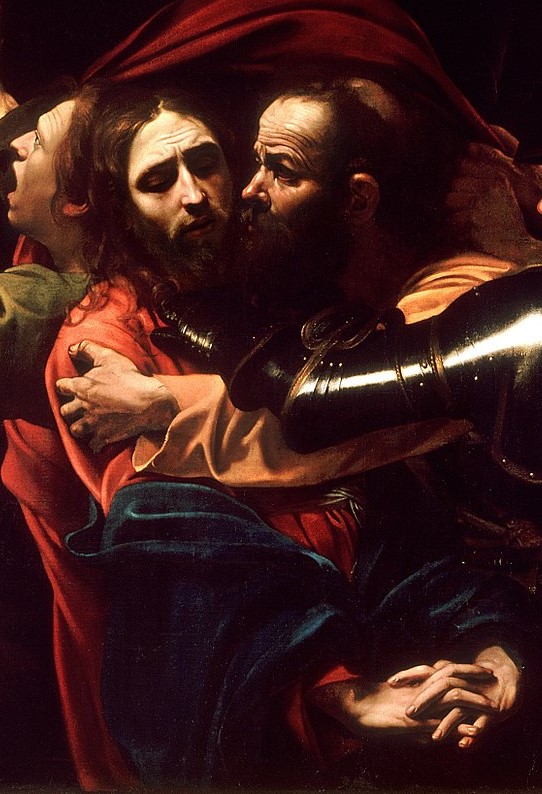

Siamo di fronte a un’opera straordinaria, non che le altre non lo siano state, ma penso si percepisca proprio subito, è un’opera che ha una potenza davvero fuori dal comune. Vediamo che il Caravaggio qui rappresenta la cattura di Cristo, cercando in parte di attenersi a quello che abbiamo anche noi letto nel Vangelo, ma in parte, come spessissimo lui fa, interpretando poi un po’ a modo suo questo momento.

Riconosciamo immediatamente i protagonisti Cristo e Giuda, vediamo un apostolo, che poi vedremo è quasi sicuramente Giovanni, abbiamo gli armigeri, i soldati che arrivano a catturarlo insieme a Giuda, e poi abbiamo questo personaggio, che è un inserimento appunto del pittore, che è il suo autoritratto.

Si attiene alla scena innanzitutto rispetto all’ambientazione, un’ambientazione notturna che serve proprio a far emergere da questa oscurità le figure, che vengono proprio portate come in avanti, la luce è una luce molto cruda frontale (per lo più frontale e sul volto di Giuda e Cristo) proviene anche dall’alto, ma serve proprio a far emergere queste figure e al tempo stesso però a portare noi all’interno. Penso si riesca anche a percepire che ci sentiamo quasi un po’ catturati, come se il pittore, volesse portarci all’interno della composizione e renderci parte di quello che sta avvenendo. Questo è determinato sicuramente dalla sua grandezza, dalla genialità di Caravaggio, ma anche in buona parte da quello che era un po’ la richiesta della Chiesa: siamo nel Seicento, quindi in piena epoca controriformista, ed erano proprio indicazioni della Chiesa, quelle di rendere l’arte al servizio del contenuto, in particolare cercando di far emergere proprio le emozioni.

Qui vediamo che il Caravaggio cerca proprio di azzerare il rapporto tra la realtà e la finzione, perché le persone che noi vediamo qui, Cristo compreso, non hanno un aurea di sacralità; Cristo potrebbe essere visto quasi, come è rappresentato qui, quasi come un qualsiasi delinquente che viene arrestato.

La stessa composizione è molto studiata, ha uno sviluppo in orizzontale, che possiamo vedere partendo dal braccio di san Giovanni, segue la linea del braccio di Giuda, quella del soldato che è ulteriormente sottolineato da questo bagliore della luce che si riflette su questa corazza e prosegue fino al termine della composizione.

Ma c’è un altro elemento strutturale che è molto importante, che serve quasi a costruire un ovale attorno al volto di Cristo e di Giuda, che è questo mantello di Giovanni che sta fuggendo, ma il suo mantello è afferrato dalle mani di questo soldato che si intravede dietro, questo lo fa svolazzare, quindi si crea questa sorta di clipeo attorno alle due teste che con il braccio anche del soldato e di Giuda va proprio a incorniciare i due volti, che sono ovviamente i volti dei due protagonisti, e questo espediente serve a concentrare anche la nostra attenzione su questi due volti.

Caravaggio fa poi un’altra scelta particolare rispetto alle iconografie tradizionale della Cattura di Cristo che di solito vedeva scene molto più affollate, ci sono altri tre precedenti, abbastanza illustri: Giotto, Lorenzetti e Duccio di Buoninsegna. Vedete, che le scene sono molto più affollate, i personaggi sono molto più numerosi, si vedono anche gli apostoli che fuggono. Generalmente, il momento della cattura è sempre rappresentato in questo modo, si vedono anche le lance, una folla molto più numerosa.

Invece Caravaggio sceglie di rendere un po’ più essenziale la scena. I suoi personaggi sono ridotti in termini numerici, proprio per permettere anche a noi spettatori di sentirci forse parte di questa scena, di entrare all’interno di questa scena. Vediamo che infatti qui, li abbiamo già elencati prima, i personaggi sono appunto più essenziali, la scena diventa più essenziale, perché il pittore vuole che noi ci concentriamo sui particolari, sui dettagli e per creare anche un’atmosfera che deve mettere proprio in luce ed in particolare le emozioni dei due protagonisti.

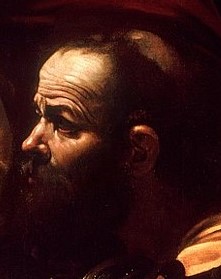

E quindi possiamo partire da Giuda, dal primo dei due. Giuda che vediamo qui, arriva, stringe Cristo, e il bacio non viene esattamente espresso, perché se poi noi osserviamo qui nell’ingrandimento, il volto di Giuda, è un volto che porta su di sé i segni di questo tradimento: ha delle rughe profondissime sulla fronte, un’espressione corrucciata, preoccupata, ma se osserviamo meglio lo sguardo, per quello che da qui si può vedere. Notiamo che è uno sguardo non proiettato su Gesù, è uno sguardo perso nel vuoto, se immaginiamo di tracciare una linea va oltre il volto di Cristo; lo sguardo quasi come di un cieco, di chi guarda senza vedere, lo sguardo di una persona disperata, che è come se in quel momento prendesse consapevolezza di quello che sta facendo, che non riuscisse a guardarlo davvero, a trovarsi davvero di fronte a quello che è il suo peccato, e forse anche per questo, tiene così saldamente il Cristo, non lo abbraccia soltanto per farlo riconoscere, ma è come se si aggrappasse, guardate la sua mano, a Cristo, come se in quell’estremo momento avesse davanti tutto, anche la consapevolezza di quello che sta facendo, quindi forse Cristo può essere davvero l’ultima sua salvezza.

E questa immagine è un po’ sottolineata anche dal fatto che il gesto di Giuda, anche la gestualità che Caravaggio gli assegna, è quasi un po’ irreale, così come se fosse buttato dal soldato contro Cristo, come se ci fosse una forza che in qualche modo lo portasse lì, e il Caravaggio sembra cogliere l’istante, l’istante tra il gesto del tradimento che ormai è avvenuto, il libero arbitrio di cui ha parlato anche don Alessandro, la scelta che lui ha fatto, ma immediatamente anche, forse in quell’istante ormai troppo tardi però, la frazione della presa di coscienza di quello che sta compiendo.

Cristo invece reagisce a questa forza, in maniera totalmente impassibile, vediamo che non reagisce, e il suo volto, è un volto che emerge dalla penombra, ma non del tutto, come vedete questa parte è in ombra, e soprattutto ha lo sguardo rivolto verso il basso, e questo scurisce ulteriormente questa parte del suo volto, perché i suoi occhi rimangono in ombra, e in questa scelta possiamo leggere, forse l’idea di non voler incrociare lo sguardo di Giuda, non certo per timore, lo abbiamo sentito anche prima, ma forse per non fargli percepire l’idea del giudizio. Gesù è consapevole che Giuda qui ha sbagliato, ma è consapevole che è l’errore da punire, non Giuda, non la persona, non lo vuole giudicare, e forse immagina che, incrociando il suo sguardo, Giuda si sarebbe sentito giudicato, quindi anche questo abbassare lo sguardo, potrebbe essere, forse, un gesto proprio di amore nei confronti di Giuda, che, come abbiamo sentito prima, Gesù ama fino alla fine.

Certamente però lo sguardo rivolto verso il basso, è lo sguardo di chi sa che ha un destino da affrontare, e lo affronta, ormai rassegnato, anche intristito, quindi riconosciamo l’umanità di Gesù, di cui abbiamo sentito parlare prima. Lo sguardo verso il basso che dimostra un po’ questa consapevolezza rispetto al suo destino, che è un po’ lo sguardo, che abbiamo visto, proprio martedì scorso nell’Ultima Cena di Leonardo, anche in san Giovanni. Se vi ricordate, avevamo detto, che era proprio l’apostolo più composto nella reazione, è quello che forse, insieme a Gesù, era l’unico ad avere chiara la consapevolezza di quello che stava accadendo.

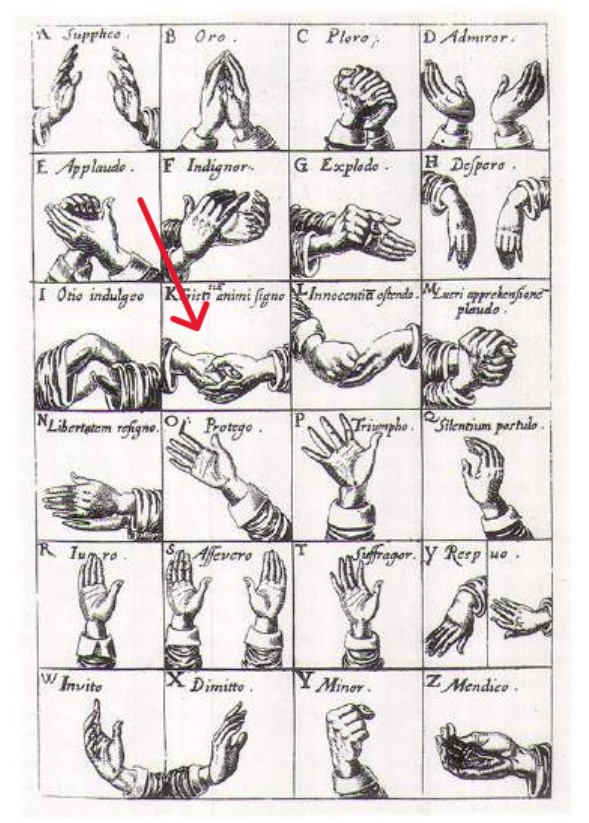

E questa consapevolezza è data non solo dallo sguardo, ma anche dalle mani di Gesù, che qui vediamo appunto intrecciate, proprio come, per quello che si può vedere qui nell’affresco rovinato, sono mani incrociate anche quelle di Giovanni; quindi Caravaggio potrebbe essersi ispirato all’opera di Leonardo, ma, al di là di questo, vediamo come insiste su questo particolare delle mani, perché sono molto illuminate, molto più del volto, la luce cade a voler proprio sottolineare queste mani intrecciate, che rappresentano, da un lato anche la rassegnazione, quasi come se Gesù volesse quasi ammanettarsi da solo, dimostrare la consapevolezza che ormai la sua ora è arrivata, ma al tempo stesso è il simbolo dell’animo triste.

Vediamo qui l’esempio, Caravaggio trae questo particolare, anche da questo testo, un libro che nel Cinquecento era molto in voga (il manuale di chirologia), che rappresentava, interpretava proprio la posizione delle mani, assegnando a ciascuna dei significati legati alle emozioni, e qui vediamo che questa, che è quella dell’intreccio, è proprio il signo animi tristi, il simbolo dell’animo triste. E questo della tristezza è un termine che abbiamo sentito anche nel Vangelo.

Questa immagine è di un Cristo nella sua umanità, perché vediamo nel suo volto l’espressione di tristezza, anche di delusione, di amarezza, di sconforto per Giuda stesso, però è consapevole che per la salvezza è necessario questo suo sacrificio, e quindi lo accetta. In questa parte della scena, quella attorno a Cristo, è come se si fermasse il tempo, vediamo proprio queste due figure che nella loro drammaticità, sono tutte e due isolate, creano proprio una sorta quasi di silenzio, sembra quasi di sentirlo, un silenzio, e attorno invece quello che immaginiamo deve essere stato in gran rumore, un gran movimento, è come se il tempo lì si fosse momentaneamente fermato.

A fare da contrappunto, però a questo silenzio, a questa compostezza di Cristo, vediamo invece la reazione molto scomposta, per contrasto, di Giovanni. Si è un po’ discusso su chi dovesse essere questo apostolo, adesso senza tediarvi sulle interpretazioni, qualcuno ha pensato fosse Marco per via del mantello, perché nel vangelo Marco parla probabilmente di sé quando dice di quel ragazzo che era fuggito nudo perché aveva perso la tunica, ma qui in realtà gli abiti ci sono e l’interpretazione più corrente è quella che sia in realtà Giovanni, che vediamo avere la testa molto vicina a quella di Cristo, così come se i capelli si fondessero, ma ha una reazione completamente diversa: alla compostezza di Gesù, vediamo l’apertura delle braccia rivolte verso l’alto, la bocca spalancata in maniera quasi irreale, la testa reclinata all’indietro, quasi in un grido di terrore, e ci sembra quasi proprio di sentirlo, così contrastante rispetto al silenzio che invece percepiamo qui. E l’interpretazione che si può dare di questa figura è quella di chi istintivamente reagisce alla passione, reagisce al terribile atto che lì si sta svolgendo, alla paura, anche, che è tuttora dell’uomo più moderno: c’era all’epoca di Caravaggio, ma è anche di tutti noi. La paura, a volte, di seguire Gesù fino alla fine, e del resto in questo momento, questa solitudine che vediamo qui visivamente, è quella che accompagnerà poi Cristo in questi momenti drammatici degli ultimi istanti della sua vita. Invece per l’uomo è più istintivo scappare, più istintivo fare fatica ad accettare questa realtà. Però Giovanni tornerà poi ai piedi della Croce, quindi lo sbaglio e l’errore lasciano poi sempre spazio a una possibile ripresa. E questo collegamento, tra Giovanni e Cristo, lo vediamo proprio nel modo in cui Caravaggio collega le due mani, quella appunto spaventata, che indica questo spavento di Giovanni e quelle, di cui abbiamo già detto, di Cristo, quindi questa diagonale, come se collegasse un po’ di due personaggi e il destino comune, poi in certo senso, pur nella diversità però di entrambi.

Abbiamo poi i soldati, che sono un particolare molto interessante, geniale, anche per il modo in cui Caravaggio ha scelto di rappresentali, perché mentre gli altri sono rappresentati con gli abiti con cui siamo abituati a vedere gli apostoli e Gesù, con le tuniche (non ve l’ho detto ma ormai lo sapete, Gesù ha i due colori che gli appartengono il rosso e il blu, divinità e umanità), i soldati invece sono rappresentati con queste armature che però sono seicentesche, quindi sono contemporanee a Caravaggio, non al momento in cui la scena si svolge. E anche questo è un modo molto interessante con cui il Caravaggio ci dice che quel tradimento che è avvenuto, l’errore di Giuda non è da circoscrivere solo a quel momento, a quell’istante, ma riguarda poi tutti noi, perché riguarda lui nel Seicento e riguarda ancora noi oggi, e l’errore, la caduta dell’uomo, può avvenire in un qualsiasi momento, come vediamo appunto qui. E poi questi soldati, se ci fate caso, non sono tanto visibili, c’è un unico volto che si intuisce, ma solo in parte, gli altri sono schermati proprio dall’elmo, addirittura l’ultimo si intravede appena dietro all’autoritratto di Caravaggio. A indicare un po’ che queste sono persone che non hanno una loro identità, hanno fatto un male che forse gli è stato chiesto, ma è quello che succede spesso quando si fanno le cose senza chiedersi se sono giuste o se sono sbagliate, semplicemente si obbedisce. Questi magari avranno obbedito a degli ordini senza porsi, però il dubbio che quello che stavano facendo era catturare un innocente. Quindi è proprio un po’ la presentazione dell’anonimato che è indice del non chiedersi, del non essere degli individui quando si obbedisce senza chiedersi, cosa sia giusto, cosa sia sbagliato.

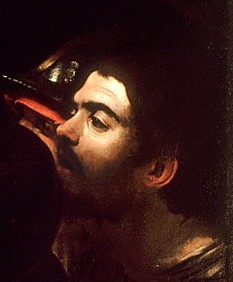

E poi abbiamo l’ultima straordinaria figura di Caravaggio inserito, come lui spesso fa, si inserisce con questo autoritratto. Lo vediamo di profilo che regge questa lanterna, e risulta essere un po’ il contraltare di Giuda. Mentre Giuda fugge con lo sguardo, cerca di non guardare, guarda oltre, ha uno sguardo perso, quello di Caravaggio invece è un sguardo estremamente attento. Ce lo immaginiamo in punta di piedi che cerca di sollevarsi per poter cogliere qualche cosa, poter vedere qualche cosa, e lo fa appunto con una luce, che è una luce che non ha nessuna funzione pittorica, perché non è un punto di luce utile al dipinto, questo. È proprio la luce di chi cerca la verità.

Se vi ricordate avevamo già parlato un po’ dell’esperienza di vita di Caravaggio, è un uomo che ha molto a che fare con la sua coscienza, si pone tanti dubbi, sa di aver fatto tanti errori, e quindi è come se ce l’immaginassimo cercare di vederlo quell’uomo, che forse può dare anche a lui la salvezza, e questo “lui” è chiaramente ciascuno di noi.

Caravaggio qui si rappresenta con questa lanterna, facendo riferimento ad un’immagine iconografica, che è quella di Diogene, questo filoso del quarto secolo a. C. che, con la lanterna, si dice girasse per Atene, e quando gli chiedono:” Ma cosa stai cercando?”, lui risponde: “Cerco l’uomo”, per dire che ad Atene, in una Atene così corrotta, come lui l’accusava di essere, non c’erano uomini virtuosi, non li trovava, e quindi è diventato il simbolo della ricerca della verità, della ricerca del buono, e quindi questo protendersi di Caravaggio, da proprio l’idea di chi cerca di vedere se in questo uomo può davvero trovare questa verità, e inizia un percorso di conversione, quindi la ricerca vuol dire anche cerco qualcuno che mi dia delle risposte nuove.

Questo mi sembra chiaramente l’elemento iconografico più adatto per concludere, visto che in questo cammino di Quaresima siamo tutti portati e chiamati un po’ alla ri-conversione.

Forse questa immagine ci può essere un po’ di aiuto.

MUSICA

Cattura nell’Orto degli Ulivi (Getzemani) di Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Contesto e genesi dell’opera

* Composta nel 1803, è l’unico oratorio di Beethoven.

* Il libretto, di Franz Xaver Huber, si concentra sull’agonia di Gesù nel Giardino di Getsemani, prima del suo arresto.

* L’opera fu eseguita per la prima volta nel 1803 a Vienna, con grande successo.

Analisi musicale

* L’opera è strutturata in undici sezioni, alternando arie, cori e recitativi.

* Beethoven utilizza un linguaggio musicale drammatico e operistico, con forti contrasti dinamici e armonici.

* L’influenza di Haydn e Mozart è evidente, ma Beethoven introduce anche elementi innovativi, come l’uso di un’orchestra più ampia e di armonie più complesse.

* Le arie di Gesù sono particolarmente espressive, trasmettendo la sua angoscia e il suo dolore.

* I cori sono potenti e solenni e molto complessi

Analisi spirituale

* L’opera si concentra sull’umanità di Gesù, mostrando la sua paura e la sua sofferenza di fronte alla morte.

* Il tema centrale è la lotta tra la volontà umana e la volontà divina.

* Beethoven esplora anche il tema della fede, mostrando la forza di Gesù nel superare la sua paura e nell’accettare il suo destino.

* L’opera è un’espressione della fede personale di Beethoven, anche se non era un cristiano ortodosso.

* L’oratorio è anche un’espressione dell’umanesimo di Beethoven, che credeva nella dignità e nel valore di ogni essere umano.

Il libretto si basa sui Vangeli, ma li interpreta in modo libero, enfatizzando l’aspetto umano di Gesù e la sua lotta interiore

Il brano è tratto da “Christus am Ölberge” (Cristo sul monte degli ulivi) op.85

Opera completa: https://www.youtube.com/watch?v=x23QWSXiImg

Libretto completo: Cattura-nellOrto-degli-Ulivi.pdf

Altre composizioni che trattano o si riferiscono alla cattura nell’Orto degli Ulivi:

- Di J.S.Bach “Matthàus-Passion (include una sezione dedicate all’ultima cena)

- A. Vivaldi “Juditha Triumphans” (non parla direttamente della cattura ma attraverso la storia biblica di Giuditta richiama temi di fede, sacrificio e tradimento anche in riferimento alla cattura di Gesù)