don Alessandro Lucini – Barbara Bosetti – Paolo Monticelli

QUARESIMA 2025

ARTE, FEDE E MUSICA

L’ULTIMA CENA – 18/03/2025

18 marzo 2025

Questa sera andiamo un po’ al centro del mistero della vita di Gesù e del suo dono verso di noi.

FEDE

Vangelo secondo Matteo 26, 20-29

20Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici.21Mentre mangiavano disse: “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”.22Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: “Sono forse io, Signore?”.23Ed egli rispose: “Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà.24Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”.25Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”.

26Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”.27Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti,28perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati.29Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio”.

LECTIO

Siamo nel triduo pasquale in cui Gesù si trova con i suoi discepoli per festeggiare la Pasqua, la Pasqua ebraica. Questo è un momento importante nella vita di Gesù, in cui Gesù sa già che fine farà, è abbastanza evidente, certo i discepoli non lo capiscono, perché i discepoli vivono un altro momento, anche poi nell’Orto degli Ulivi si vedrà che neanche allora non hanno consapevolezza di ciò che sta succedendo.

In questo luogo, non so se qualcuno di voi è stato in Terra Santa quello che si dice essere il Cenacolo, con tutti i dubbi del caso, ecco questa sala che è custodita tra l’altro non sicuramente dai cristiani, è una sala normalissima in cui però avvenne qualcosa di straordinario. Quello di straordinario che succede è l’offerta di Gesù, l’offerta di Gesù innanzitutto ai suoi discepoli, un’offerta che però non è ingenua, Gesù non è un ingenuo, perché Gesù sa già quello che succederà, sa già che qualcuno poi lo tradirà.

Quindi nonostante questo Gesù decide di lasciare un segno ai suoi discepoli, e la Chiesa questo segno lo perpetuerà per tutti i secoli fino a noi adesso.

E’ sempre bello andare, è possibile farlo anche su internet, andare a vedere la successione apostolica, cioè partendo dal nostro arcivescovo, tornando indietro, si riesce ad arrivare fino a Pietro. Quindi è una successione ininterrotta, tu puoi tornare indietro fino a Pietro, che è la Pietra su cui si fonda la Chiesa, legata poi anche a questo mistero grande dell’Eucarestia dell’Ultima Cena.

Ecco, in questo momento, in cui i discepoli sono riuniti Gesù fa una confidenza, dice una cosa importante. Sapete che nel Vangelo quando Gesù dice: “In verità vi dico”, sta per dire qualcosa di importante, qualcosa di significativo, qualcosa di non trascurabile. A queste cene, normalmente, arriva sempre il momento dell’annuncio importante, il matrimonio di qualcuno, qualche notizia interessante, qualche notizia succosa.

Ecco Gesù fa questo annuncio: “qualcuno di voi mi tradirà”. E’ interessante la risposta dei discepoli, perché tra i discepoli non c’è né uno che si tiri indentro e dice: “Sicuramente non sarò io”, ma forse hanno già intuito che seguire Gesù è faticoso, seguire Gesù è impegnativo, per seguire Gesù bisogna contare più sulle forze sue che sulle nostre forze e ciascuno di loro cerca di giustificarsi. A me ha sempre colpito questa cosa che Gesù sembra dare un segno molto chiaro “chi intingerà la propria mano nel mio piatto è lui”, eppure nessuno si accorge che è Giuda. Oppure come nel brano letto questa sera “sono forse io?”, “tu lo dici”. A noi sembra stra-evidente, però in realtà probabilmente non era così.

Se noi andiamo a guardare anche il linguaggio che Giuda usa è lo stesso che abbiamo ascoltato nella cattura di Gesù, Giuda dice: “Rabbì” cioè Maestro, sembra quasi una presa in giro, sembra quasi un qualcosa di mascherato. Forse nel rimprovero di Gesù c’è anche un avvertimento per Giuda, come a dire: “No, questa cosa non farla. Non tanto per me, ma per te. Perché questa cosa poi ti condannerà”, perché poi Giuda finisce impiccato.

E questo segno, è un segno molto semplice, che Gesù lascia ai suoi discepoli, è quello del pane e del vino. E questo pane spezzato richiama anche un po’ la moltiplicazione dei pani, come se fosse un invito proprio del Signore Gesù a fare la stessa cosa: “fatelo in memoria di me”.

Quando noi celebriamo la Messa, come comunità, c’è il memoriale, cioè si rivive il Sacrificio Eucaristico di Gesù. Si ritorna a questo momento qua. Che non è quando facciamo la comunione, ma proprio la consacrazione del pane e del vino, che non è memoria è un memoriale è come se si ritornasse lì. È come se si rivivesse quel momento lì, dell’ultima cena del sacrificio di Gesù.

Due segni quotidiani il pane e il vino, il pane è la quotidianità, il vino è il momento della festa della convivialità, dello stare insieme. Però Gesù da un significato nuovo a questi gesti comuni, diventano il corpo e il sangue di Gesù. E ritornando lì i discepoli, ritorneranno ad incontrare il Signore. Quando si parla negli Atti degli Apostoli, si dice così, si dice che la comunità era fervente nella preghiera e nello spezzare del pane, lo spezzare del pane è l’Eucarestia, è questo momento così importante.

E poi c’è un rimando anche al vino, al sangue: “Questo è il sangue della nuova alleanza”, e qua bisogna fare un passo indietro. Bisogna tornare a che cosa era la Beracha, l’Alleanza, la Benedizione, per il popolo ebraico.

L’Alleanza era questa alleanza tra Dio e il suo popolo, che veniva festeggiata in vari modi e in uno dei modi si offriva questo sacrificio a Dio, che veniva consumato dal fuoco in segno che l’alleanza era andata a buon fine, c’era questa aspersione con il sangue della vittima, forse è un po’ macabro per noi adesso, però nel sangue, il significato del sangue è che nel sangue c’era la vita, il sacerdote aspergendo col sangue donava la vita, la vita era un’alleanza tra Dio e l’uomo.

Con Gesù questa si spezza definitivamente. Perché questa alleanza, questo sangue che dona vita, non è più quello dei capri, degli agnelli, ma diventa il suo stesso corpo, cioè Lui che si offrirà sulla Croce, e che poi verrà trasfigurato dalla Resurrezione.

Dentro l’Eucarestia c’è dentro tutto questo e anche altro. Un’alleanza che viene data in remissione dei peccati, un’alleanza per molti. Questa traduzione ha creato tanti problemi come se non fosse per tutti, come se qualcuno fosse escluso. Varie interpretazioni, io preferisco questa, la moltitudine, dovrebbe essere la moltitudine, cioè per tutti, sostanzialmente.

E poi c’è il richiamo anche alla crocifissione, dove non berrà più l’acqua, la spugna imbevuta nel fiele, ma lo berrà nel vino nel momento in cui ci sarà la resurrezione.

Noi entriamo già in questo momento dell’Ultima Cena, che per noi cristiani, in particolari per noi cattolici, ha un’importanza fondamentale, rispetto ad altre tradizioni cristiane, dove, per esempio, ci sono altre definizioni a seconda di chi si ascolta, per il protestante a secondo del ramo che si prende, per alcuni la presenza reale del Signore Gesù non continua dopo l’Eucarestia, ma finita la celebrazione finisce. Gli ortodossi, come noi, invece considerano la presenza reale di Gesù sempre, “Io sono sempre in mezzo a voi”.

Quindi un momento veramente importante, che è l’unico, se ci pensate, uno dei pochi che ci dona la possibilità di poterci accostare direttamente al Signore. Se no noi non avremmo potuto fare questa esperienza, l’esperienza di incontrare il Signore vivo, sì c’è la Parola, sì lo Spiro Santo, la Parola parla a noi a volte anche, se volete andare a scomodare anche i mistici. Però l’accesso normale, più profondo che abbiamo è quello attraverso l’Eucarestia. Cioè, l’incontro del Signore vivo è presente in mezzo a noi.

Poi, appunto, guardando anche i mistici, si può anche andare a riguardare un po’ a tutte le esperienze, di chi ha avuto una esperienza mistica legata al corpo e al sangue di Gesù, oppure si possono andare a riguardare I Miracoli Eucaristici preparati dal beato Carlo Acutis che abbiamo ospitato in parrocchia, ce ne sono tante altre.

Rivivere questo grande mistero che il Signore ci ha lasciato, cioè l’incontro con il suo Corpo Vivo e presente in mezzo a noi.

È un mistero, però è anche una consolazione. Forse dovremmo magari in questo tempo di Quaresima, chiedere al Signore che aumenti la nostra fede, e a riconoscere la presenza reale di Gesù nell’Eucarestia.

Una delle spiegazioni più belle e più profonde, più importanti della Chiesa, e quella della transustanziazione di san Tommaso d’Aquino, ma è un tentativo di spiegare la presenza di Dio nell’ostia, nel pane e nel vino.

È proprio attraverso gli occhi della fede che si riesce a riconoscere la presenza reale di Gesù. Però è anche ciò che può cambiarti la vita, ciò che può cambiare anche il tuo modo di vivere la tua fede.

Io penso che le parole che abbiamo ascoltato domenica nel Vangelo, dei samaritani, nel brano della samaritana, ci dice questa esperienza dell’aver incontrato il Signore nel Santissimo Sacramento: “non sono più io che parlo per sentito dire, ma io Ti ho conosciuto”, cioè sono entrato in relazione profonda con Te.

È un tema impegnativo che richiede anche una buona dose di vita di fede, per poter contemplare e gustare questa meditazione.

ARTE

(1452 Anchiano, LU – 1519 Amboise, Francia)

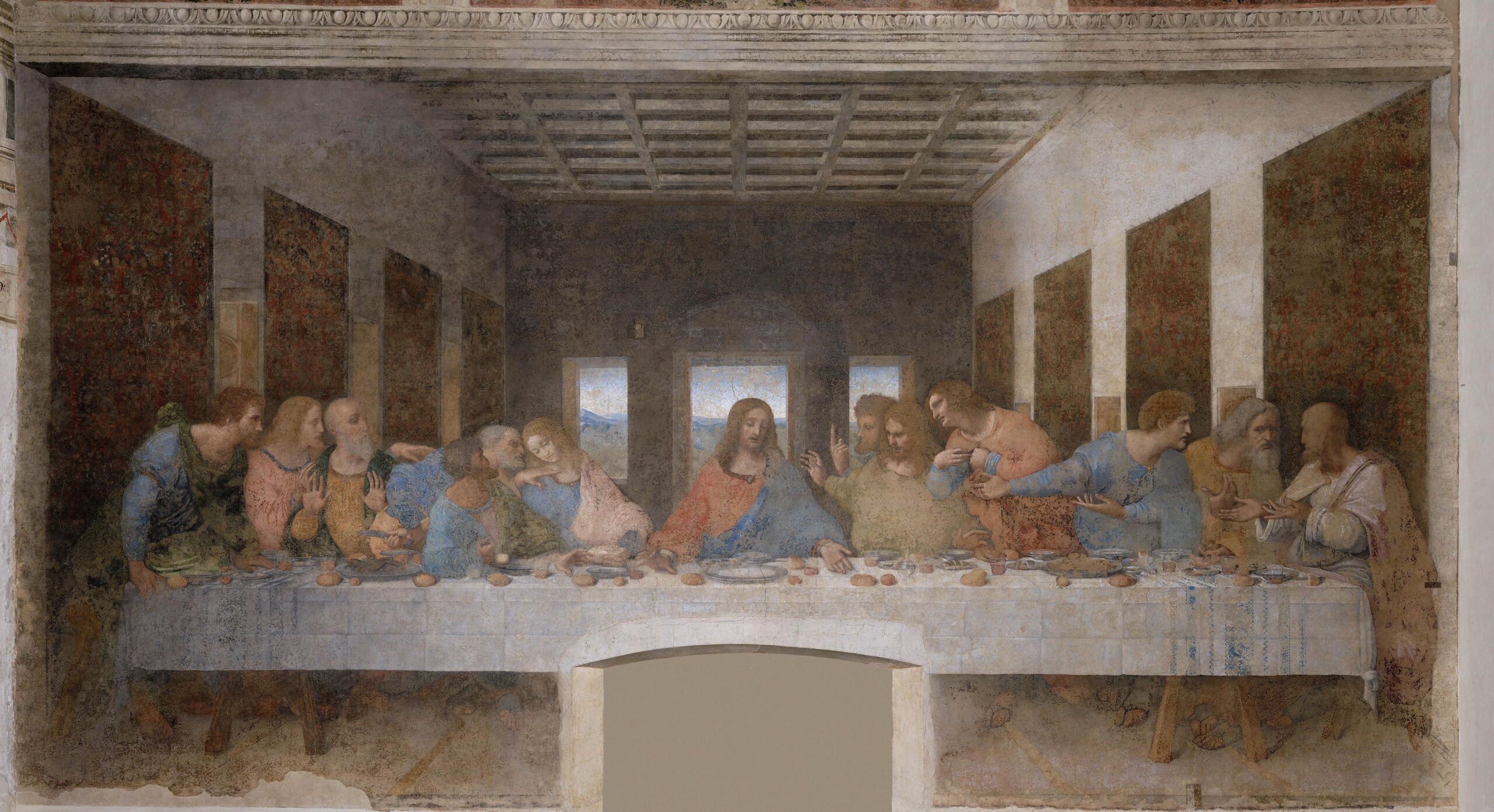

Ultima Cena,

1495-1498,

Tecnica sperimentale: pittura a tempera: gesso, mastice di Chios, pece, 460 x880 cm,

Basilica di Santa Maria delle Grazie, Milano

Siamo in contemplazione dell’Ultima Cena dipinta da Leonardo Vinci, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Sappiamo tutti che lo vediamo così rovinato, perché Leonardo qui ha sperimentato una tecnica che non è quella dell’affresco, quindi il dipinto si è molto rapidamente deteriorato, però, al di là delle considerazioni sulla tecnica, due parole giusto sull’impianto compositivo.

A Leonardo è stato commissionato questo dipinto, per una delle due pareti sul lato breve di questo refettorio, e vediamo che rappresenta la scena con il piano inclinato, quindi la tavola la vediamo come se fosse rivolta verso di noi, perché aveva immaginato di rappresentare questa scena, cercando di fare immedesimare i domenicani che, mentre consumavano i loro pasti, potevano immaginarsi presenti alla stessa cena rappresentata; questa parete di fondo infatti chiudeva i due lati dove c’erano le tavolate dei frati. L’idea di Leonardo era quella che loro immaginassero di essere a tavola nello stesso momento insieme ai discepoli. Quindi il motivo del piano inclinato principalmente è questo e rappresenta la scena in un interno, come secondo le scritture, anche se lascia poi aperto sul fondo: ci sono queste tre aperture, che danno proprio l’idea di un’ apertura verso l’esterno, questo anche proprio sempre dal punto di vista dei frati che osservavano il dipinto.

Simbolicamente è già un elemento interessante, perché chiaramente non si trova nelle scritture, nei testi da cui Leonardo attinge, ma è bello immaginare che quello che avviene qui dentro, in realtà sia qualche cosa che poi travalichi, anche i limiti dello spazio; noi possiamo dire anche quelli del tempo, quindi già questa scelta, senz’altro è una scelta simbolicamente abbastanza efficace.

La stanza poi per il resto è molto essenziale, perché Leonardo è rivolto principalmente a rappresentare la reazione degli apostoli, i moti dell’animo degli apostoli all’annuncio del tradimento di Cristo. Sappiamo ciò perché su questo dipinto Leonardo scrive diversi appunti in un codice (Foster) che oggi è conservato Londra. Quindi l’unico elemento che rende la stanza, diciamo un po’ sontuosa, sono questi drappeggi che vediamo appesi alla parete, per il resto è un ambiente assolutamente lineare.

Cosa sta succedendo? Cristo ha appena pronunciato la frase che abbiamo letto nel Vangelo: “Qualcuno di voi mi tradirà” e vediamo che ha ancora la bocca semiaperta, quindi il momento è proprio appena avvenuto, e Leonardo vuole concentrarsi proprio sulla reazione che gli apostoli hanno avuto a questo annuncio, e anche per questo crea un impianto compositivo completamente nuovo dell’Ultima Cena, che è un soggetto presentato già molte volte in precedenza, ci sono artisti che addirittura lo hanno replicato due, tre volte, per esempio il Ghirlandaio, ma quasi sempre, anzi sempre, nelle Ultime Cene tradizionali, innanzitutto gli apostoli sono molto più immobili, quindi hanno delle posizioni molto più compatte, molto più statiche, e soprattutto Giuda non è mai in mezzo a loro. Giuda in genere veniva rappresentato o all’estremità del tavolo, o addirittura dalla parte opposta, quindi dal lato opposto rispetto a tutti gli altri.

Invece qui Leonardo fa questa scelta di lasciarlo tra gli altri e poi vedremo anche il perché. Quindi già dà un impianto nuovo.

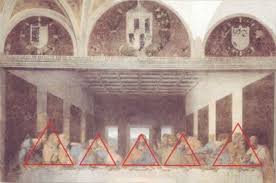

Poi vediamo però che alla reazione delle parole di Cristo gli apostoli si scompongono, hanno tutti delle reazioni molto scomposte, allora Leonardo, per cercare di dare un po’ un ordine a questo disordine nelle reazioni, crea un impianto compositivo a gruppi di tre, creando delle piramidi, quindi la prima, la seconda, Cristo da solo è un’unica piramide, terzo gruppo e quarto gruppo.

Quindi possiamo iniziare ad esaminare proprio questi apostoli

Gli apostoli, vediamo i primi tre, con Giacomo il Maggiore, che vedete ha le braccia spalancate, quasi a ricordare comunque anche qua una croce, ma dà proprio l’idea del suo essere un po’ irruente, cioè del fatto che questo annuncio l’abbia un po’ sconvolto, spalanca le braccia, come a non riuscire a trattenersi, anche l’espressione del volto ci dice proprio uno stupore.

Leonardo si era fatto consigliare, per dipingere questa opera da Vincenzo Bandello, che era il teologo dei dominicani, quindi nei suoi appunti, riporta proprio di aver fatto attenzione anche al carattere degli apostoli, quindi cerca un po’ di rendere quello che nelle scritture si trovava di questi uomini. Qui forse l’irruenza si Giacomo il Maggiore, e ha questa apertura, anche proprio del corpo, quindi queste linee che spingono in diagonale. Abbiamo invece quasi una specie di implosione di Filippo, che invece mette le mani al petto, come a domandarsi: “Ma sono io?” E guardate anche la meraviglia del volto, addolorato rispetto a quello che ha sentito, quelle parole di Cristo gli provocano un dolore interiore, queste mani ripiegate su di sé, lui stesso come ripiegato, come se questo annuncio lo avesse sconvolto, ma a differenza di Giacomo interiorizza.

E poi abbiamo, un po’ più facile da riconoscere da questo dito, che è il dito di San Tommaso, che sembra sollevarlo a chiedere, “Ma sono io?” In realtà è un chiaro riferimento al dito che lui dirà di voler mettere nelle piaghe di Cristo, per poter essere sicuro che sia davvero Lui risorto, quando poi apparirà ai dodici.

Proseguendo abbiamo un altro gruppo di tre, qui vediamo il primo che compare sulla scena, è Matteo, e Matteo era l’ex esattore delle tasse, e quindi qui Leonardo lo rappresenta con questa veste molto sontuosa, vediamo che ha un bottone dorato, ma soprattutto ha questo azzurro, che doveva essere molto intenso, e l’azzurro per quell’epoca era un colore molto pregiato, perché si faceva con il lapislazzulo, quindi era un colore assolutamente di pregio, di solito veniva utilizzato per i committenti, personaggi importanti. Qui un po’ a sottolineare anche il fatto che era quello danaroso degli apostoli, lo vediamo anche nel modo in cui è curato, non ha la barba e la capigliatura è molto più curata degli altri.

Poi abbiamo questi ultimi due, Taddeo e Simone, che sono rappresentati con le fattezze, la fisionomia, che di solito si attribuiva ai filosofi, la barba lunga, in questo caso anche i capelli lunghi, e soprattutto intenti a discutere tra di loro, anche dal gesto delle mani, come se cercassero appunto secondo la modalità dei filosofi, di dare una spiegazione a quello che apparentemente sembrava un po’ inspiegabile, un annuncio così sconvolgente. E poi i loro gesti, notiamo le mani, è come se ci risospingessero verso il centro, accompagnati poi anche da quelle di Matteo, ci risospingono di nuovo, con lo sguardo verso la figura centrale.

Noi però adesso proseguiamo oltre perché vediamo prima gli altri gruppi di apostoli.

Abbiamo Bartolomeo, che ha questa espressione, come un po’ rassegnata; di lui Gesù aveva detto: “Ecco un israelita in cui non c’è falsità”, quindi come se avesse già chiaro quello che era stato detto o, quanto meno, lo avesse un po’ accettato, ma al tempo stesso vedete com’è saldo, come si tiene saldamente alla tavola, quasi come se avesse, chissà, forse anche intuito, la verità, ma allo stesso tempo la notizia lo sconvolge, come se avesse proprio bisogno di trovare un sostegno.

Giacomo il Minore fa un po’ da raccordo. La figura invece di Andrea, che è una delle più interessanti, perché può essere letta un po’ in due modi. Se noi lo osserviamo, queste mani, alzate verso il petto, questa espressione con la bocca rivolta verso il basso, sembra quasi voler dire: “no, non sono stato io”, però abbiamo sentito che anche don Alessandro ci ha detto che nessuno dei discepoli in realtà dice che “certamente io non sono”. In effetti possiamo dare un’altra interpretazione partendo dalla posizione delle mani che è quella più facile da comprendere, perché è la posizione dell’orante, nell’iconografia le mani disposte in questo modo, rappresentano proprio colui che prega. Ma la cosa un po’ più difficile di intuire è l’espressione. Leonardo nel codice Foster parla dello sguardo, e dice che uno degli apostoli fa “la bocca della meraviglia”, e in altri scritti, di pochi anni posteriori, il poeta Ludovico Ariosto dice proprio espressamente che allora si intendeva per “ bocca della meraviglia” la bocca con gli angoli rivolti verso il basso. Quindi, in realtà, questa espressione è proprio quella della meraviglia, rispetto a quello che ha appena ascoltato, e, forse, la preghiera è l’unico strumento nelle mani di questo uomo per poter reggere a questo annuncio.

Arriviamo poi a questo triduo, con san Giovanni, Pietro, e Giuda. San Giovanni di solito, nell’iconografia dell’Ultima Cena, era rappresentato con la testa reclinata sulla spalla del Cristo. Un po’ perché era il famoso apostolo che Egli amava, quindi era un gesto d’affetto. Un po’ per il riferimento al Vangelo in cui Cristo sussurra all’orecchio di Giovanni, che era Giuda il traditore. Qui invece, Leonardo, fa una scelta opposta. Vedete che si crea come una sorta di triangolo, che divide Cristo da Giovanni, e lui è invece del tutto attirato a sé di fatto, da Pietro, che con la sua irruenza, se lo tira verso di sé, perché, e qui il riferimento è sempre a un altro passo del Vangelo, cui Pietro dice “chiedigli se sono forse io”, e quindi se lo tira proprio verso di sé, e Giovanni vediamo che è quello più pacato. Bisogna anche ricordarsi che sarà anche l’apostolo poi presente sotto la croce, ha le mani giunte, quindi come se, insieme a Cristo, fosse l’unico, in grado di accettare una sorte, ritenuta un po’ come inevitabile. Pietro invece, come abbiamo detto, nella sua irruenza, intanto attira a sé san Giovanni, ma poi vediamo qui nella mano che tiene saldamente un coltello, e sulla tavola non ci sono posate, questo è proprio il coltello simbolo del successivo atto di Pietro, con cui taglierà l’orecchio a un soldato nel momento della cattura di Cristo.

Pietro, poi, nella sua irruenza che cosa fa? Spinge anche in avanti, Giuda, che vedete viene proprio verso lo spettatore, creando questa tridimensionalità sicuramente, ma come se fosse lo stesso Pietro a spingerlo in avanti, e qui vediamo che Giuda, scelta geniale di Leonardo, è inserito in mezzo tutti gli altri apostoli. Lo riconosciamo perché è un po’ più in ombra, quindi questo espediente tecnico del metterlo più avanti, permette di renderlo più scuro nell’incarnato, non riceve la luce che proviene da dietro. Lo riconosciamo; anche poi, sicuramente, dal volto più arcigno, sembra quasi un po’ un satiro, se lo guardiamo così a prima vista, ma è in mezzo a tutti gli apostoli.

Questo simbolicamente è molto interessante, perché è come se Leonardo volesse dirci che il male, il peccato, lo sbaglio, l’errore, non sono qualcosa di lontano dalla quotidianità, da ciò che avviene, ma sono in mezzo a noi, sono insieme a tutto quello che quotidianamente viviamo. E qui Giuda fa due gesti in particolare. Il primo vediamo che tiene in mano la famosa sacca, era il tesoriere, che contiene i soldi, e poi le monete con cui tradirà Cristo. Ma soprattutto, non si vede moltissimo, perché qui il dipinto è molto rovinato, ma qui, vedete che si percepisce questa macchia bianca, lui col gomito, in questo suo protendersi in avanti, rovescia il sale che si trovava sulla tavola. E qui, al di là della nota questione per cui rovesciare il sale porta sfortuna, in realtà questo è legato al fatto che il sale era un bene preziosissimo, perché era quello che permetteva di conservare gli alimenti, quindi, rovesciarlo voleva dire, sprecare qualcosa di importantissimo, di fondamentale.

Quindi qui è come se Giuda avesse simbolicamente sprecato qualcosa di importante, e secondo alcune interpretazioni, anche teologiche, qui c’è un po’ l’idea del libero arbitrio. Lui ha sprecato, scegliendo di tradire Cristo, un’amicizia, la fiducia, quindi è proprio l’idea dell’aver gettato qualcosa di prezioso.

Per i dominicani, questa teoria del libero arbitrio era particolarmente importante, quindi probabilmente, Leonardo lo ha voluto inserire anche proprio in quest’ottica. Ma c’è anche il riferimento alla Bibbia, quando si dice appunto che il sale rappresentava l’Alleanza tra Dio e l’uomo, quindi, questo rovesciare, da parte di Giuda, è una rottura dell’Alleanza, e mentre prima don Alessandro parlava, mi è proprio venuto in mente che, per un’ alleanza che si è rotta, quella umana, che Giuda rompe tradendo Gesù, se ne apre però un’altra, un’altra molto più solida, che quella che rappresenta Gesù stesso.

L’altro elemento, interessante da notare, rispetto a Giuda, è che se osserviamo l’altra mano è esattamente speculare a quella di Cristo, stanno tutte e due intingendo o prendendo, in questo caso, il pane che si trova vicino a un piatto che però è vuoto. L’idea che le azioni possono essere simili, però poi, una va in una direzione, quella della salvezza, l’altra, invece, proprio per quel libero arbitrio di cui dicevamo prima, lo porta addirittura verso la morte, verso il suicidio.

Questa figura, questa unione, però ci porta alla figura centrale che, ovviamente, è quella di Cristo, che da solo rappresenta questa struttura piramidale imponente, con la tempia di Cristo, che ci indica anche il punto di fuga, dell’intero dipinto, quindi è chiaro, una figura messa assolutamente al centro, ma messa al centro nel suo essere isolata, Cristo qui è da solo, anche se è circondato da dodici amici, perché è da solo che affronterà poi la passione, quindi è l’idea che verrà poi abbandonato da tutta questa compagnia, che adesso è così tanto agitata, rispetto a questo annuncio. Quindi c’è l’idea, senz’altro, della solitudine di Cristo nell’affrontare la sua passione. Cristo, che qui, è proprio rappresentato con i classici colori che rappresentano la sua divinità, l’azzurro, e la sua umanità col sangue della passione, il rosso.

Non mi dilungo più di tanto sulla questione del pane e il vino. Vediamo come le mani sono dipinte da Leonardo, una è rivolta verso l’alto, quindi col palmo rivolto verso l’alto, la benedizione, l’istituzione dell’Eucarestia, è un momento che sicuramente Leonardo ha trattato, insieme a quello del tradimento, ma è come se appunto questo tradimento mettesse poi in moto, un destino che doveva compiersi, quello appunto dell’istituzione stessa dell’Eucarestia.

Ma la cosa forse più interessante è notare come questa figura piramidale, è poi iscrivibile, anche in una sorta di ovale, e in particolare, però sono le due mani l’elemento che rimandano insieme all’ovale, all’iconografia classica, del Cristo Pantocrator, cioè il Cristo Glorioso. Adesso non ho immagini da mostrare, però se poi vi interessa potete andare a cercarle. Il Cristo Pantocratore ha proprio spesso nell’iconografia queste mani, una rivolta verso l’alto, l’altra in un atto quasi benedicente, ed è il Cristo della Gloria, è il Cristo in Gloria, quindi è il Cristo nel momento della resurrezione.

Come se Leonardo, qui volesse dirci che il momento della passione, che scaturisce proprio dal tradimento di Giuda, è la condizione necessaria, poi per la Gloria di Cristo che si compirà, e che di fatto, poi ha già proprio qui un punto di partenza, nell’istituzione dell’Eucarestia, senz’altro come momento di Passione, ma già anche preludio proprio della Gloria.

Opera in alta definizione disponibile su haltadefinizione.com

MUSICA

ULTIMA CENA DI GESU’ (Novissime Jesus cenam)

Il brano è tratto dalla Matthäus-Passion BWV 244 da: 23’,24’’- 27’,32’’

di Johann Sebastian Bach (1685 Eisenach, Germania – 1750 Lipsia, Germania)

La “Passione secondo Matteo” BWV 244 (1727) di Johann Sebastian Bach è un capolavoro assoluto della musica sacra, una composizione di straordinaria complessità e profondità spirituale.

Struttura

Doppio coro e orchestra: La Passione è scritta per due cori, due orchestre e solisti. Questa struttura crea un dialogo drammatico e permette a Bach di esprimere una vasta gamma di emozioni.

Testo: Il testo è tratto dai capitoli 26 e 27 del Vangelo di Matteo, nella traduzione tedesca di Martin Lutero, e da testi poetici di Christian Friedrich Henrici, noto con lo pseudonimo di Picander.

* La prima parte narra gli eventi dall’Ultima Cena all’arresto di Gesù.

* La seconda parte descrive il processo, la crocifissione e la sepoltura di Gesù.

Elementi musicali: La Passione combina diversi elementi musicali:

* Recitativi dei solisti: narrano la storia biblica.

* Arie dei solisti: esprimono le emozioni dei personaggi.

* Corali da parte dei cori: inni luterani che invitano alla riflessione.

* Cori: commentano l’azione e rappresentano il popolo.

Aspetto spirituale

Profondità emotiva: Bach esplora le profondità delle emozioni umane: dolore, tradimento, compassione, speranza. La musica è intrisa di una profonda spiritualità che invita all’introspezione.

Riflessione teologica: La Passione non è solo una narrazione, ma anche una meditazione teologica. I corali, in particolare, offrono momenti di riflessione sui temi della fede, del peccato e della redenzione.

Coinvolgimento dell’ascoltatore: Bach coinvolge l’ascoltatore nella Passione, invitandolo a partecipare emotivamente agli eventi. La musica crea un’esperienza spirituale intensa e commovente.

In sintesi

La “Passione secondo Matteo” è un’opera che trascende i confini della musica. È una testimonianza di fede, un capolavoro artistico e un’esperienza spirituale profonda.

Opera completa: https://www.youtube.com/watch?v=Lt2GWo5d2Bs

Libretto completo: LIBRETTO-Matthaus-Passion.pdf

Altre composizioni che trattano o si riferiscono all’Ultima Cena di Gesù:

- W.A.Mozart “La Betulia Liberata” (offre una meditazione sulla fede e sulla salvezza legata alla Passione di Cristo)

- L.V. Beethoven “Christus am Ölberge” (Cristo sul monte degli ulivi) descrive la Passione iniziata nell’ultima cena

- J.S. Bach “Johannes Passion” BWV 245